2024 年 12 月 17 日上午,在深北莫主楼会议室,南方科技大学生物医学工程系的李凯副教授带来了题为 “Fluorescent Probes for Cell Tracking and Beyond” 的学术报告,吸引了化学系和材料科学系教师的积极参与,现场学术氛围浓厚,交流互动热烈。

李凯副教授在生物医学光学探针研究领域成绩斐然。他在国际知名期刊发表了 100 余篇高质量论文,总引用次数超 11000 次,H 指数达 57,其研究成果在学界产生了广泛影响。

报告伊始,李凯副教授深入阐述了荧光探针在生物医学应用中的核心地位。近年来,其团队研发的一系列创新光学探针,涵盖荧光纳米颗粒、荧光团 - 蛋白质复合物及小分子荧光团等,在长期细胞追踪、细胞器特异性标记及疾病治疗方面展现出巨大潜力,为后续研究奠定了坚实基础。

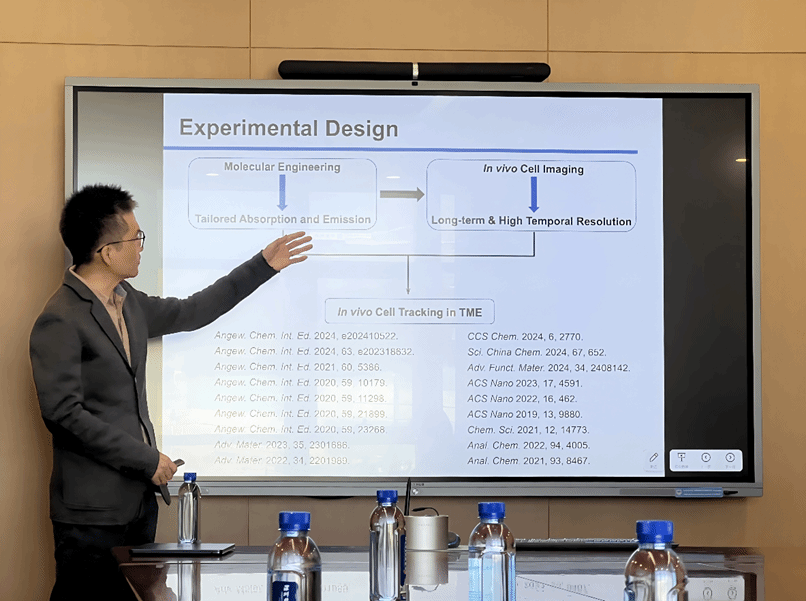

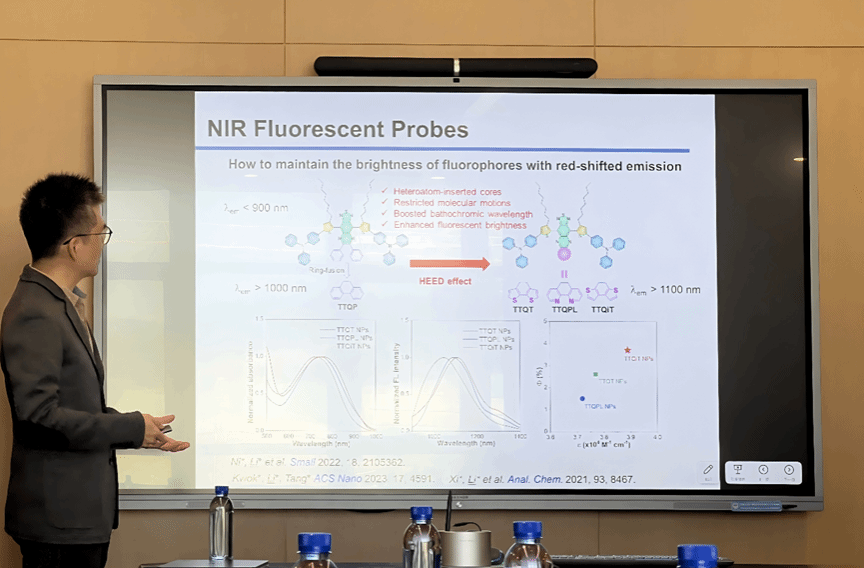

在肿瘤研究方面,团队借助分子工程化手段取得关键进展。针对肿瘤相关细胞,如 T 细胞、B 细胞、NK 细胞等,通过精准调控分子吸收与发射特性,开发出高效的光纤探针。这些探针能够满足肿瘤不同生长周期及疾病进展阶段的成像需求,实现体外和体内细胞高时空分辨率、长时间成像,为深入探究肿瘤细胞间相互作用及肿瘤微环境变化提供了有力工具。在细胞标记技术上,李凯副教授详细对比了外源性和内源性标记探针。外源性探针标记过程简便高效,将探针与细胞共孵育后,近乎百分之百的细胞可携带荧光分子,便于快速观察细胞动态。然而,细胞分裂增殖会引发信号稀释,导致荧光强度随时间衰减,难以全程追踪细胞生命周期。为攻克这一难题,团队运用分子工程技术研发新型探针,如自组装纳米探针,成功解决信号稀释问题,实现体内高分辨率成像。通过巧妙设计分子结构,使其吸收和发射光谱红移并维持亮度,在标记干细胞或免疫细胞后,可清晰监测细胞在小鼠体内受损部位的运动及信号变化趋势,为研究细胞在疾病进程中的作用机制提供了重要依据。

在细胞器研究领域,团队利用单分子共定位技术与高精度显微镜,聚焦细胞器动态变化与疾病关联。特别是新发现的自发闪烁荧光分子,其独特的质子转移机制在基态下无需光激活即可实现闪烁,在标记脂滴和溶酶体时表现卓越。关于溶酶体成像光子数和定位精度等实验数据为细胞器研究开拓了新方向,有助于从细胞器层面深入理解疾病发生发展机制,为疾病诊断与治疗提供全新视角。

报告互动环节,教师们踊跃提问,问题涵盖多个前沿领域。在生物成像与机器学习结合方面,探讨了利用机器学习优化成像操作流程及构建疾病图像数据库的可行性,旨在通过数据分析挖掘分子层面疾病信息,提升成像技术在疾病诊断中的效能;在材料科学与生物成像交叉领域,聚焦太阳能电池材料荧光特性及光学分析技术在材料性能优化中的应用,为跨学科研究提供新思路;在荧光探针技术细节上,对光源特性、闪烁频率与定位精度关系、不同波长荧光特性及分子结构影响等展开深入讨论,进一步深化了对荧光探针技术原理的理解,为后续研究指明方向。

此次学术报告不仅全方位展示了李凯副教授团队在荧光探针领域的创新成果,更为深北莫化学系和材料科学系教师搭建了与前沿学术接轨的桥梁,促进了学科间交流融合,激发了新的研究思路与合作契机,有力推动了我校在生物医学与化学交叉领域的学术探索。